第四次党代会以来,学校坚持党管人才原则,实施“人才强校”战略,扎实推进人事制度改革,教师队伍规模不断扩大,结构进一步优化。五年多来,专任教师人数已超千人规模,数量较2017年增长了26.6%,专任教师占全校教职工的比例由55.2%提升至65.5%,具有博士学位教师比例由69.7%提升至86.7%,新增入选国家级人才项目13人次,入选青年北京学者等北京市级人才项目70余人次,在“长江学者”“杰青”“优青(海外)”等国家重大人才项目中实现历史性突破,4位学者入选全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单,教师队伍质量稳步提升,为全面建设市属高水平研究型大学和“国内一流、国际知名”财经大学提供了坚实的人才支撑。

坚持党管人才,教师队伍建设工作体系不断完善

加强教师队伍建设顶层设计。坚持和落实党管人才原则,全面加强党对人才工作的领导,成立学校人才工作领导小组、教师思想政治工作委员会(师德建设领导小组)、高层次人才工作委员会和教职工队伍建设专家组,统筹开展全校人事人才工作、教师思想政治和师德师风建设工作,人事人才工作体制机制进一步完善。制定《校领导联系教师制度》,营造关心支持教师发展的良好环境。

持续完善人事管理制度体系。先后制定和修订近30项人事制度,进一步规范人事管理,努力打造全方位的人事人才服务体系,助力学校高质量发展。完善师德师风建设常态化长效化机制,坚持把师德师风作为教师队伍建设的首要任务,修订学校《教师职业行为准则》《师德考核办法》《师德失范行为处理办法》等多项制度,师德师风建设制度体系不断健全。加强人才引育,制定学校《“年薪制”教师管理办法》《兼职教师管理办法(试行)》,修订学校《“北京项目”自主认定工作管理办法》《博士后工作管理办法》,完善高层次人才薪酬待遇体系,为提升人才队伍建设水平提供制度保障。深化教师队伍建设改革,制定学校《关于推进新时代教师队伍建设改革实施方案》,修订学校《教师职务聘任工作方案(2021-2024)》等系列文件,突出教书育人实绩,分类设置评价标准,促进各类人才脱颖而出。

强化政治引领,教师思想政治素质和师德素养不断提升

教师思想政治工作不断加强。强化教师思想政治引领,每年制定教职工政治理论学习重点内容安排,将理论学习落到实处。深入实施教师思想政治工作质量提升“驼铃计划”,举办教师青年马克思主义者培养工程培训班,引导教师坚持“四个相统一”,争做“四有”好老师,当好“四个引路人”,2019年“驼铃计划”获批教育部第二批高校思想政治工作精品项目。积极组织教师赴京内外开展主题社会实践活动,3个教师社会实践团队入选北京市“双百行动计划”团队项目,教师思想政治工作实效性不断增强。

师德师风建设持续深化。加强榜样群建设,发挥典型引路作用,深入挖掘师德先进典型人物和事迹,1名教师获评全国教育系统先进工作者,2名教师获评北京市优秀教师,1名教师获评北京市教书育人榜样,9名教职工获评北京市师德榜样(先锋)、育人先锋,78名教职工获评校级“优秀教师”“师德先锋”“育人标兵”。落实习近平总书记关于黄大年同志先进事迹的重要指示精神,开展校级“黄大年式教师团队”培育创建工作,并将其作为破解师德师风建设难题的重要抓手。全面开展师德师风专题教育,校党委书记每年为新入职教师讲授“师德第一课”,开展“师德师风大家谈”——讲述我们的育人故事活动,形成多个优秀育人案例并获北京市一、二等奖。开展“驼韵师话”品牌活动,加强师德文化传承。加大师德失范行为查处力度,强化师德考评落实。

创新体制机制,人才引育工作成果丰硕

加大高层次人才引进力度。遵循“高端引领、学科导向、以用为主、务求实效”的原则,不断加强高层次人才队伍建设,五年多来全职引进正高职教师13人。实施海外高层次人才引进计划,依托国家、北京市政策支持,采用差异化的年薪制和灵活的聘用制加大海外引才力度和外籍教师聘用力度,全职引进一批具有国际著名高校博士学位的优秀青年教师。应对新冠疫情不利影响,创新引才模式,举办“国际青年学者论坛”和“云招聘”等系列活动,加大海内外优秀青年人才招聘力度。五年多来共补充各类青年教师430余人,教师队伍结构显著优化。柔性引进海内外高层次人才,按照“不为所有,但为所用”的用人理念,实施特聘教授、讲座教授聘任计划,柔性聘任了一批海内外高层次人才。五年多来,聘任特聘教授19人、讲座教授26人,并聘请海内外知名教授担任部分学院学术院长,在强化学科特色与优势、指导青年教师队伍、提升学校海内外声誉等方面起到了重要作用。

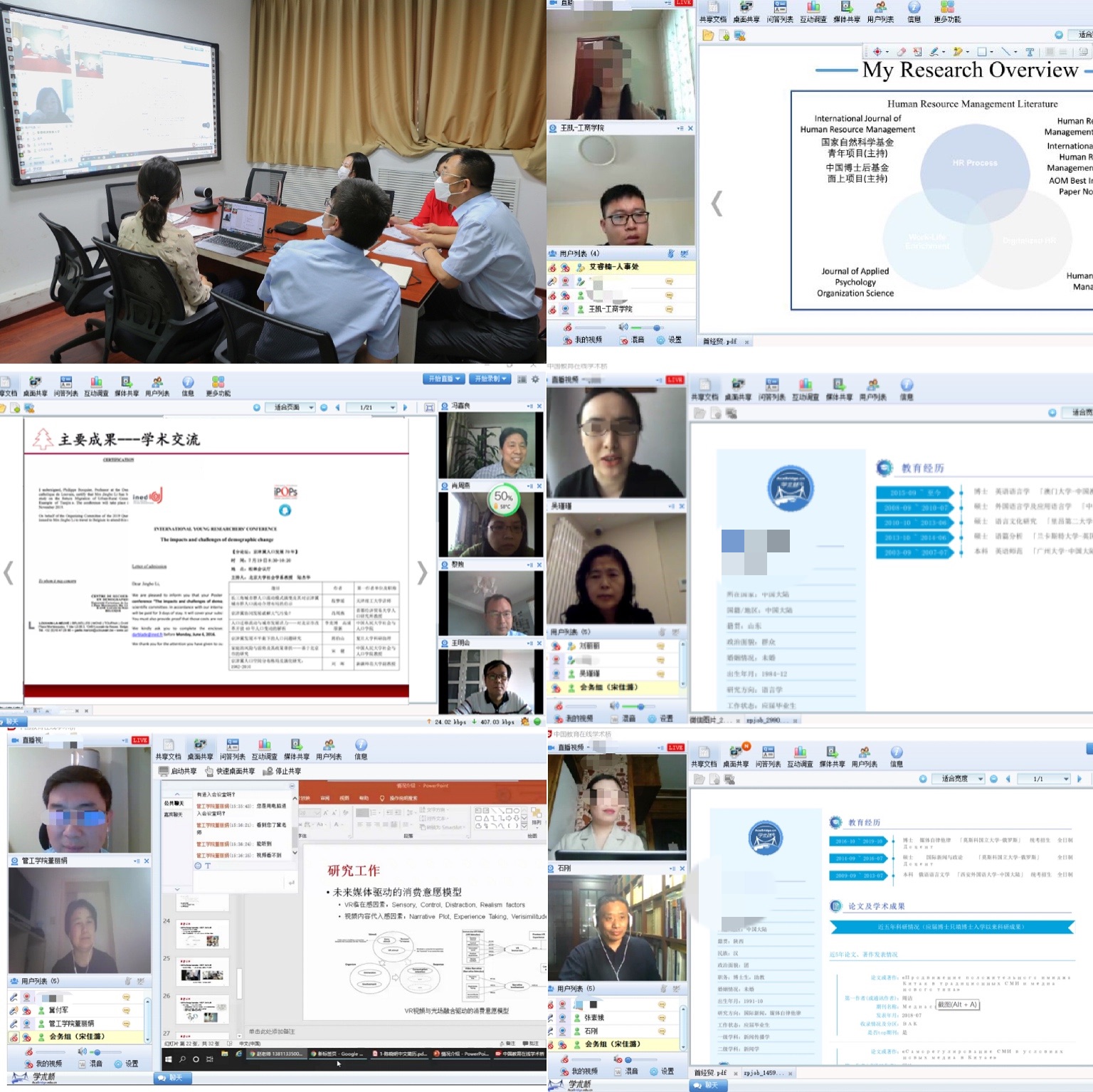

完善教师成长发展体系。实施经贸学者、后备学科带头人和中青年骨干教师培养计划,针对国家和北京市各类人才项目的不同特点和要求,建设人才储备库。五年多来遴选培养经贸学者15人、后备学科带头人48人、中青年骨干教师91人,有计划、有组织地培养人才梯队。构建分众化培养培训体系,依托教师促进中心(OTA)开展教学研究、科研创新等培训项目,5000余人次参加,教师专业素质能力不断提升。“十四五”时期北京市属高校教师队伍建设支持计划实施伊始,学校4个团队、28名青年教师入选2022年度北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划,项目申报获批率达100%。

深化人事制度改革,教师队伍活力不断彰显

完善教职工岗位聘用机制。遵循“总量控制、分类核算、立足现状、逐步调整”的原则,制定学校2020—2024年人员核定方案,强化编制刚性约束,优先保障教学科研需求。严把新教师选聘入口关,强化师德师风、思想政治素质考察。实施新教师准聘长聘制度,结合准聘人员所在学科、专业和具体岗位,个性化制定聘期岗位职责和任期目标,并建立中期预警机制,形成能上能下、能进能出的良性聘用机制。制定《非事业编教师岗位聘任指导意见》,畅通非事业编教师职业发展通道。

深化教师职务聘任制度改革。发挥教师职务聘任在人力资源配置中的激励和导向作用,全面落实立德树人根本任务,突出教书育人实绩。根据不同学科、不同年龄段教师多样化职业发展需要,建立专业课、思想政治理论课、公共基础课、教学型、破格、评退六条晋升通道,引导其根据自身特长和潜能更好地规划职业生涯,促进各类人才脱颖而出。完善代表性成果评价,实行小同行评议。

完善教师考核评价机制。将师德师风作为评价教师的第一标准,完善教师成长全周期评价机制。尊重教师个性化发展,实行多元化考核评价方式,提高教育教学和教学研究在考核指标体系中的比重,将教师参与教研活动,编写教材、案例,指导学生毕业设计、就业、创新创业、社会实践、社团活动、竞赛展演等计入工作量。将教授、副教授为本科生上课作为聘期考核的基本要求。合理运用考核评价结果,根据实际贡献合理确定教师薪酬,建立考核与薪酬联动机制,实行年度考核结果与绩效工资挂钩,聘期考核结果与岗位变动挂钩的考核奖惩机制。

人尽其才则百事兴。第四次党代会以来,首都经济贸易大学始终重视人才的引进、培养、提升与保障,力争拔尖人才各得其所、各司其职,群贤毕至、英豪辈出,为学校事业发展注入了源源不断的活力。

千川汇海阔,风好正扬帆。学校将继续强化人才队伍建设,完善人才考核与激励机制,营造良好干事创业氛围,增强人才队伍凝聚力,为全面建设北京市属高水平研究型大学和“国内一流、国际知名”财经大学的目标开拓奋进,为中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗。