劳动经济学院党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉把握运用好党的创新理论的世界观和方法论,自觉回答好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的根本问题,以红色劳动学科发展为着力点,擦亮红色“劳动”底色,赓续新中国劳动研究红色血脉,夯实党建基础,聚焦时代课题,构建“新时代中国特色社会主义劳动科学和人口科学”,以高质量党建引领学院党的建设。

擦亮红色底色明方向建体系

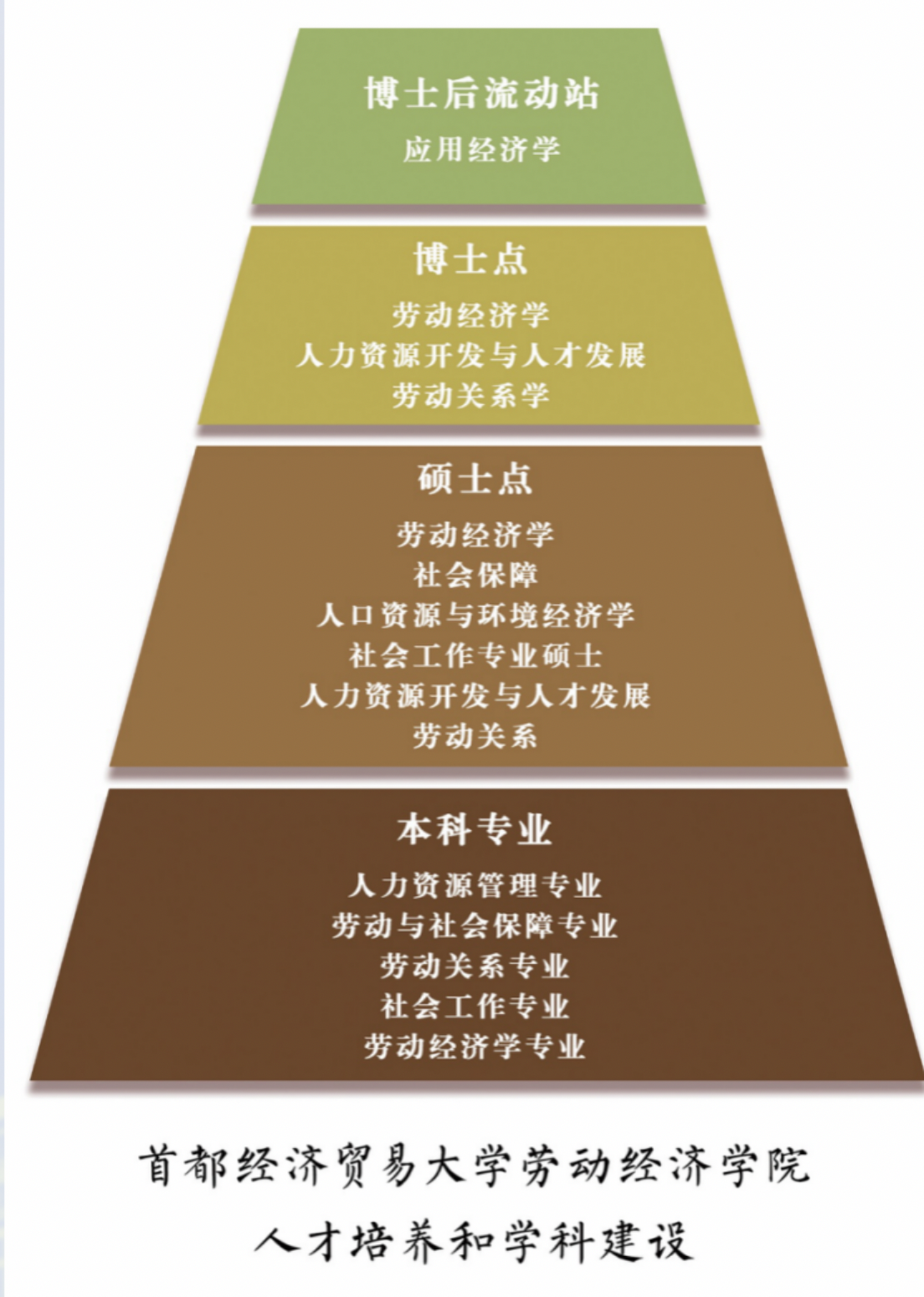

劳动经济学院作为首经贸建校学院,为响应国家建设中劳动管理和劳动者发展需要,在全国首批设立劳动经济、人口学、人力资源管理、社会保障、人才学、劳动关系和社会工作等学科专业,是新中国劳动科学的发源地,是全国第一批人口学研究基地之一,是全国唯二的劳动经济学国家级重点学科之一,培养了一大批高素质劳动管理人才。学院“劳动”底色传承着学校的红色基因。

学院党委深刻认识到,“劳动”和“劳动思想”贯穿党的百年奋斗历史,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是学院天赋的红色基因,也是学院学科体系的主线。劳动科学在新时代的发展,是以人民为中心的发展思想的具体体现,是推进中国式现代化和实现全体人民共同富裕的内在要求。

为此,学院党委以构建“新时代中国特色社会主义劳动科学与人口科学”为统领,打造学院学科建设体系、人才培养体系、科研与社会服务体系,以及贯通其中的党建和思想政治工作体系,以此牵引推动学院学科发展,提升人才培养质量,破解学院发展新课题,以高质量党建推动学院高质量发展。

传承红色基因强党建促发展

习近平总书记强调,人才培养体系涉及学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等,而贯通其中的是思想政治工作体系。五年来,学院党委坚持以构建“新时代中国特色社会主义劳动科学与人口科学”为学院全部工作的政治统领,引领推动强化思想理论武装,提升人才培养质量,激发科研服务潜力,并以此为抓手打出了一系列组合拳,着力提升党建质量,推动学院各项事业加快发展,继续保持学院学科的领先地位。

一是学好党的创新理论,把牢发展方向。学院党委紧抓思想理论武装,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神、北京市第十三次党代会精神,结合学院学科专业特点,将“劳动”和党的“劳动思想”作为思想理论教育的重点。党的二十大召开后,学院党委及时跟进,深入学原文、悟原理,组织中心组专题学习,开展“劳经党员共话二十大精神”、知识竞赛等活动,将党的二十大精神和北京市第十三次党代会部署要求落实到工作中去。此外,通过深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育、党史学习教育,开展庆祝建党100周年系列活动,抓好理论中心组学习、书记讲“劳动”专题党课、支部理论学习等宣教载体,紧紧把准学院发展的政治方向,着力统一全院师生思想认识,凝聚发展共识。

二是传承红色劳动基因,强化立德树人。学院党委牵头,师生党员共同参与,设计推出了《党的百年劳动思想与首经贸劳动学科建设》专题展览,系统梳理党的劳动思想,以及首经贸劳动学科与新中国同频成长的发展历程;以新中国劳动学科开拓者之一任扶善先生的名义成立教育基金项目。强化德能并育,召开专业建设研讨会,各专业系统梳理新时代对劳动科学相关专业教学的新要求,凝练培养目标,修订培养方案,改革课程体系和培养方式,构建了劳动与社会保障“四专”体系、社会工作实践育人体系、劳关“育才”体系和人力资源“三才”体系等专业育人框架体系,将“以人民为中心”“共同富裕”等新时代对于劳动科学的要求落实在教学体系、教材体系中,提升德才兼备劳动管理人才的培养能力和水平。构建形成了“党委领导、学院推动、支部保障、学系落实”的课程思政建设工作体制机制,举办课程思政教学设计大赛等活动。党的二十大召开后,学院党委又及时通过“二十大精神进课堂”等活动,推动教师在课堂讲授中融入二十大精神,进一步丰富了学院各专业课程育人内容。

三是聚焦中国式现代化,答好时代课题。学院党委突出科研的“劳动”导向,围绕中国式现代化中,人口巨大的现代化和全体人民共同富裕的现代化这两个重要特征,推动有组织科研和柔性科研团队建设。学院搭建了劳动经济研究中心、人力资源开发与管理研究中心、劳动关系研究中心、中国新就业形态研究中心、社会保障与养老服务研究中心等研究平台,是国家协调劳动关系三方会议首批“新时代和谐劳动关系创新研究基地”、国家老龄协会老龄科研基地。学院党委强化“劳动”学科特色,服务新时代首都发展。学院积极与通州区开展合作,聚焦北京城市副中心建设和人才队伍建设等方面,在学术研究、政策咨询等领域开展“点对点”服务。此外,学院在京津冀人口政策研究、北京人才高地建设等方面也积极开展智库建设,积极围绕就业、养老、社区治理等方面与西城、海淀、丰台等开展合作,研究成果多次获得中央和市委领导的批示。

四是深化“三全育人”改革,共促师生成长。学院党委加强支部建设,教师党支部书记“双带头人”全部落实,配齐配强学生支部书记,不断优化支部设置。精心打造主题党日活动,组织开展“岁月流年·光影瞬间”志愿服务等实践活动,着力破解基层党建“最后一公里”的难题。通过支部“双周论坛”“教研漫谈”等活动,党支部抓手实、活动实、效果实突显出来,取得良好的溢出效应。党员的先锋模范作用充分发挥,面对突发疫情,领导干部和教师党员主动靠前,落实各项任务,仅2022年累计200余名师生加入抗疫志愿服务,志愿时长3000余小时。学院党委围绕“劳动”主题开展师德建设,通过举办“党的百年劳动思想与专业人才培养研讨会”“驼韵师话”“师德师风大家谈”等活动。完善新教工“成长导师”机制,积极宣传任扶善、纪韶等先进典型人物。学习《新时代高校教师职业行为准则》,开展师德负面行为警示教育,强化师德涵养,提升教师育人能力。学院党委丰富和完善“1的N次方”学生思想政治工作体系,深化实践育人。通过围绕“劳动”主题,开展70周年国庆重大任务保障、冬奥会志愿服务,红色“1+1”等社会实践活动和全国模拟集体协商(谈判)大赛等学科竞赛活动等,学生在探索中进一步牢记初心,树立了用所学专业勇担使命的坚定信念。

赓续红色血脉得实效谱新篇

通过推动建设“新时代中国特色社会主义劳动科学与人口科学”,五年来,学院人才培养、科学研究、社会服务和基层党建、师生思想政治工作都有了很大发展,有效提升了党建质量,谱写了学院事业高质量发展新的篇章。

一是学院凝聚力战斗力进一步增强。学院党委谋划推动发展的能力得到了显著提升,党支部在推动课程思政建设、疫情防控等重点任务中的凝聚力战斗力更强了。学院党委先后获评全国教科文卫体系统模范职工小家、校级先进基层党组织、市教育系统先进小家荣誉称号。学院党委和相关负责人多次获评学校宣传思想工作先进单位和先进个人,学院党建和思想政治工作多次获评学校文化建设品牌项目等。学院教师党支部获评先进、特色党支部10余次,2个本科学生党支部获得“党员服务先锋行动计划”校内三等奖,红色“1+1”示范活动校内三等奖、北京市优秀奖等。

二是人才培养质量进一步提升。学院劳动与社会保障、人力资源管理、社会工作、劳动关系等专业先后入选“双万计划”国家一流专业建设点。学生团队获得挑战杯国家级一等奖,10项挑战杯成果获得国家及北京市级奖项。学生中涌现出一批在各方面表现突出的先进集体与个人。2022年,获得北京市先进班集体1个、“先锋杯”基层优秀团组织1个、北京市三好学生1人、北京市优秀学生干部1人、北京市优秀毕业生5人。就业率连续保持在95%以上。

三是科研和社会服务方向更聚焦、特点更鲜明。近五年来,学院教师出版学术著作104部,发表高水平学术论文493篇,包括国家社科基金重大和重点项目在内的省部级以上纵向课题立项105项、横向课题140项。学院在权威期刊和国际期刊发表论文数量较上一规划期成倍增加。其中北京养老服务蓝皮书等成果已经打造成服务新时代首都发展的品牌。

四是教师队伍活力进一步激发。学院“新时代中国特色社会主义劳动科学教师团队”获评学校“黄大年式教师团队”建设团队。学院现有国家级教学名师、全国优秀教师、全国三八红旗手、北京市教学名师和青年教学名师等6人。宋湛教授系统梳理了党的百年劳动思想并在《管理世界》上发表了《中国共产党劳动思想和实践百年回顾》。学院教师参加全校两届课程思政教学设计大赛并分获一二三等。近五年,学院教师获得北京市和校级以上教育教学成果奖9项,科研奖50项。

今后,劳动经济学院党委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断拓展党建工作的深度和广度,使党建与育人工作同向同行,通过构建“新时代中国特色社会主义劳动科学与人口科学”,不断增强服务新时代首都发展的能力和学院发展的后劲,真正发挥党建引领学院高质量发展的正向作用,为实现第二个百年奋斗目标和学校建设市属高水平研究型大学做出新贡献。