2001级校友刘甜甜:一切都很美好,一切都还值得

发布时间:2021-09-02 来源:对外联络合作处 作者: [打印] 字号: T T T

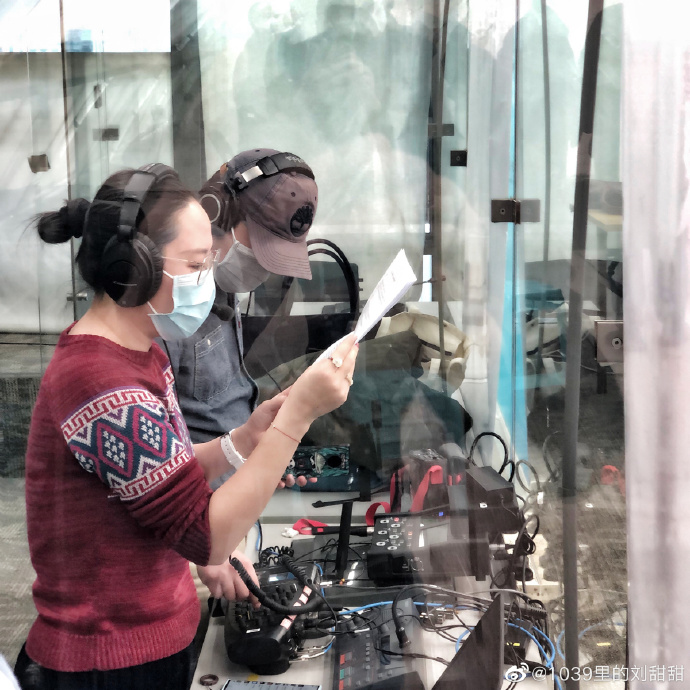

刘甜甜,首都经济贸易大学2001级劳动与社会保障专业校友,北京大学艺术硕士,中国人民大学国际关系在职研修班结业。北京人民广播电台交通广播FM103.9节目主持人,曾主持过《新闻直通车》、《一起午餐吧》、《行走天下》、《1039新闻早报》等节目。

“朋友们下午好!欢迎您锁定北京交通广播,我是刘甜甜。”每次节目开始前,刘甜甜都会亲切地和听众朋友们打声招呼。一路走来,刘甜甜已从一个在播音主持领域毫无专业背景的新手,一步步成长为能独当一面的北京交通广播女主播。她曾毅然放弃国企安稳的工作,背井离乡去天津实习,最终圆梦北京人民广播电台。她说,实现梦想的前提是知道自己喜欢什么、适合什么、想要什么。在追求梦想的道路上,她用情怀与责任严格要求自己,热爱生活的她从不停止努力,生活的馈赠让她越来越热爱这个世界,珍惜所拥有的平凡的幸福,一切都很美好,一切都还值得。

心之所向,素履以往

从广播梦在心里萌芽,到成为北京交通广播的主持人,刘甜甜说,这条路,她走了十年。

2001年,刘甜甜开始了大学生活,校园广播台小小的录音间对她来说是梦开始的地方,坐在话筒前全身心用声音与这个世界发生联结的感觉,让她觉得十分快乐和享受。

从刘甜甜的家到学校要坐43路公交车,其中一站是日坛路,刚好停在北京人民广播电台门口。“我坐车的时候常常会睡着,但是只要停在日坛路我都会睁眼,看看北京电台这栋巧克力色的大楼。我每次都会想,我什么时候能到这里工作,我什么时候能到北京台做主持人。”刘甜甜回忆说。

但当时,电台招聘看重专业对口,即使是擦边也得是中文或者外语专业,劳动与社会保障专业出身的刘甜甜在电台主播这一块,跨界跨得有些大。对这段经历,刘甜甜记忆犹新,“我就想,虽然专业不对口,但是我总要有准备,机会总是留给有准备的人。”她报名参加了普通话等级证书考试,于是,在校园里背考研英语的同学中,多了一个独自念中文的人。“我从一个字一个字开始念,后来比较幸运地考到了一甲,拿到了证书。”

快毕业的时候,刘甜甜在一家国企工作,准备要签三方协议了。虽然从事人力资源管理也很开心,但她心里总有一点不甘心与失落,难道这辈子就真的跟广播失之交臂了吗?后来,她发现天津台面向全社会招聘,没有专业限制,就投了一份简历,其实就是一念之间。“我觉得投了简历,不被录取,不是我的问题。但如果没投简历,我总觉得以后想起来会后悔。”刘甜甜说。

背井离乡去做一份与专业无关的媒体工作,完全是为了梦想,刘甜甜凭着“初生牛犊不怕虎”的一股冲劲儿打动了天津台的领导,通过了面试,经过三个月的试用期,正式留任天津台。刘甜甜至今特别感谢当时妈妈的支持,也感谢国企领导的理解,“领导当时跟我说,年轻人嘛,总要为梦想努力一次,你放心地去吧,如果不行的话,你再回来,我们还要你。我觉得挺温暖的,也是对自己的一个肯定。”

有句话说,如果你知道你要去哪儿,全世界都会为你让路。梦想并不是任性的借口,前提是要知道自己的方向,并为之不断努力。2009年,刘甜甜参加了全国主持人大赛,获得二等奖。2010年,她回到了北京,如愿进入北京人民广播电台,担任北京交通广播的主持人。从2001年到2010年,这十年虽然很辛苦,但“当我真的站在交通台的直播间,从大落地窗看建外大街的时候,我就觉得那是一种梦想实现的感觉,那一天真的觉得特别幸福。”刘甜甜说。

“主播恐惧症”

刚刚来到天津台成为主播的刘甜甜很快意识到自己十分缺乏专业知识,心里开始有了恐惧。作为一个没有任何专业经验的人,第一次上直播台她的心里没有条条框框的限制,只觉得特别兴奋,播得也很流利,同事对自己也很宽容鼓励。现在回想起来,她说自己再听那次节目,觉得惨不忍睹,但是那个时候完全意识不到自己有问题。回想起来,刘甜甜说:“第一次新手试,大家会抱着一个比较宽容的态度,但是随着时间的推移,大家就会开始提各种各样的要求,希望自己能更专业一点儿。于是我就开始不断学习、模仿,后来发现,原来播音还有很大的学问,诸如停连、重音、逻辑性、声音的状态等要求。当我知道原来要求这么高以后,我就开始磕磕巴巴,开始害怕上节目。一上节目就要想这么多事情,就会觉得心里开始有一些恐惧。”但是每天雷打不动都必须要上节目,自己磕磕巴巴的状态以及恐惧的心理就这样持续了一段时间。慢慢地,她发现播音主持其实是一种口耳之学,必须经常练、经常说,不能害怕。虽然压力很大,但那种北方姑娘的特质却让她愈挫愈勇:“我后来就想,嗨,管他呢,反正我有我有自己的风格。”后来她发现,只要每一步踏踏实实地走,就会实现质的飞跃,慢慢就从矫枉过正的状态中解脱出来了。

在天津台工作期间,有很多人对她产生了极大影响,影响最深的是那位领她入门的领导。刘甜甜说她学到的不止是播音的技术,更是职业操守。有一次,刘甜甜买的一双鞋出现质量问题,她非常生气地去找老师报题,说要采访调查这个品牌的质量问题,但是领导告诉她,这样不可以,记者作为一个新闻人,一定要保有客观性,不能够依靠自己掌握的媒体公器去报私仇,这是不符合记者从业规范的。“我当时真的挺震惊的,我本来想的是一举两得,但是领导跟我说应该要有记者起码的职业道德和操守。这让我想起一句话,任何职业,任何行业,拼到最后拼的都是做人,如果做人有问题,能力越大可能危害越大,如果人品好,能力越大才会带来越大的收益。”通过这件事,刘甜甜开始懂得,什么叫记者,什么叫新闻人。技能可以通过职业积累慢慢熟练,但是职业操守和道德、做人的准则才是最核心的,是一开始就要把握好的。天津台严谨的工作作风,完善的新人训练体系,以及各位老师的帮助和鼓励,对刘甜甜来说非常宝贵,她觉得非常幸运,“如果没有这五年,我是不可能来到北京台的。”

有时候工作很残酷,需要情怀来支撑

电台主持人的工作面向公众,往往让人觉得带有光环,但刘甜甜说,主持人其实是个普通职业。她的节目是下午四点到五点,不了解情况的人羡慕她每天只上一个小时班,其实不然。刘甜甜介绍说,广播采用采编播一体化,早上八九点就要定好选题,然后与嘉宾沟通,搜集素材,下午整合素材,写采访提纲,写导语,发微信推送,搜集当天资讯,最后一道工序才是直播,之后把直播转换成文字。虽然呈现出来的是一个小时,但大量工作都是幕后完成的。

“我一直觉得‘知道自己想要什么’是非常重要的,因为理想很丰满,现实很骨感。曾经我对电台的幻想是一件昏黄的小屋,一支话筒,放着我喜欢的歌,完全是一种很唯美很浪漫的感觉。可当我真的开始工作以后,就发现事实不完全是这么回事儿。”刘甜甜说,广播的工作没有大家想得那么浪漫那么美好,反而有的时候会很残酷。在天津工作的时候,她做了很多档节目。最忙的时候,三天只能睡十个小时;“7·21”北京发大水,即使是女记者也要淌着齐腰深的水出去采访,告诉大家水位到哪儿了;北京有任何的突发情况,不管早晚,哪怕是凌晨四点,也有可能接到电话被要求去采访。

即使碰到天大的事情,播音员在话筒前的状态永远要是积极的、向上的、阳光的。刘甜甜说:“招我进天津台的领导在2008年的时候得癌症去世了,当时我就觉得好像天塌了一样的那种感觉,是他把我领进了广播的大门,否则我不会有机会实现自己的梦想。对我来说,他不仅仅是领导,更是师父,是长辈。那是我第一次接触生死的概念,完全不知道怎么样去面对,但是即便是这样的一种状态,当我打开话筒,推开推子的时候,依然要以一种特别阳光、特别开心的状态去面对听众。在那一刻,我觉得其实广播、传媒是一个很残酷的事情。”

除此以外,在生活中、工作中还会有各种各样的事情发生,如果没有情怀的话,很难支撑。“所以找到梦想,才能相对容易地去面对现实的残酷。”刘甜甜这样说。虽然有时候觉得很残忍,但是在收住情绪,坐到直播间,打开话筒的那一刻,她感觉是神圣的,不管生活中发生了什么,用积极的状态来面对听众是自己的责任。“进到直播间,一切杂念都不可以有,为什么这只话筒属于你,而不属于别人,残酷也好,神圣也好,崇高也好,恰恰是因为这样,才让广播变得更有魅力,让很多人深深喜欢它。”说着,刘甜甜笑了起来,“我常开玩笑说,我的终极目标就是一口血喷在话筒上,有一种宿命感。”广播对她来说是一生的追求,忠于话筒和听众是她对自己的要求。

热爱生活,珍惜拥有

在刘甜甜的微博上,有这么一句话“原来她带我认识世界,现在轮到我带她”。图片上是她和她的妈妈。“世界上唯一无条件对你好的只有妈妈,”刘甜甜说,“跟妈妈的感觉是随着时间的变化而变化的,年轻的时候很叛逆,跟妈妈一天到晚战火硝烟。但慢慢地发现,可能是年龄或生活经历的局限,母亲只是不知道怎么用儿女习惯的方式去爱你,但不可理喻的行为背后,是可以理喻的深沉的爱。”从小时候的母亲,到成年后想要离开,到现在的渴望回归,刘甜甜觉得像是一个轮回。小时候母亲拉着自己的手认识世界,现在轮到她带母亲到处走一走,看一看,重点不是看什么,而是陪伴。

在刘甜甜的生活中,还有一个重要角色——她的先生。2012年,他们相识于北京人民广播电台,如今已经组成一个幸福的家庭,在北京电台,刘甜甜不仅圆了自己的梦想,也找到了自己的幸福。她认为,“一张一弛是一种生活态度,如果把自己完全浸润在工作当中,慢慢地自己就会被掏空,因为对生活没有积累,这样对世界的感知度会变得越来越低,这个世界能够触动你幸福的点就会变得越来越高。”爱情让刘甜甜变得更完整,也让她对生活多了一份好奇与兴趣,她越来越用心地去感受生活,感受世界。而对生活的这份热爱,也让她在工作的过程中有更多灵感。

刘甜甜热爱旅行,身体力行地“行走天下”,增长阅历,同时不断学习、充电,提高自己,并在电台的这端,将对生活的热爱与珍惜通过电波传递给这个世界。她听从自己的内心,知道自己想要什么,自己适合什么,一切都很美好,一切都还值得。她的生活就像是一汪充满生机、不断流动的泉水,只有内心充满爱,才能够将快乐传递给他人。声音,通过电波传递到千家万户,也许听众朋友们不仅喜爱她的节目,更喜爱她的声音所传递出来的那份热爱与活力。(采写:劳经学院 胡荇玲;采访时间:2018年暑假)